『一日持书砖』

砖铭字体为隶草。《铭文集》释文是:『一日持书,平安/世。何等三口子/□,君临无可食。』田昌五释为:『一日持书平安,世何等□千□,君临无可食。』[7]侗廔释为:『一日持书平安,世(?)何等言,□□君临无可食。』[8]张磊文中的释文是:『一日持书平安世何等三□千君临无可食』。[9]安徽大学蔡洪勇硕士学位论文《曹操宗族墓群文字砖若干问题研究》的释文是:『一日持书平安世何等言兮大兄临无可食』。[10]

我们认为,几种释文中的『世』应释为『敢』。从砖铭拓片可以清楚地看出,该字末笔向右弯曲,在目前所能见到的汉代行书、草书字汇中,『世』都没有这样的写法,该字应该是隶草的『敢』字。『等』字之后应为『言』字,汉代简牍中有类似的写法。之后一字不清楚,释作『兮』似更佳,《熹平石经》以及敦煌汉简都有形似写法。左边一行第一字不清楚,似乎可释作『大』。第二字释作『兄』似更佳,因为从尺寸(23.7×12c m)来看,该砖相当完整,即使第一、二行砖铭字号较大,占了大部分位置,但最后一行所留空间写一个笔画数较少的『君』字还是不成问题的。换言之,刻划者对草书很熟悉,说明具有很好的书写能力,既然能在第三行写出完整的『無』,不可能写不出完整的『君』字。况且,从砖铭照片来看,我们无论如何看不出『君』字的模样,因为右下角明显是竖折的写法,无论是在隶书中,还是在隶行、隶草中,『君』字的部件『口』都不会这样写,所以我们认为蔡洪勇文中释作『兄』是合理的。基于以上分析,该砖铭的释文似应为:『一日持书,平安,敢何等言兮,大兄临无可食。』

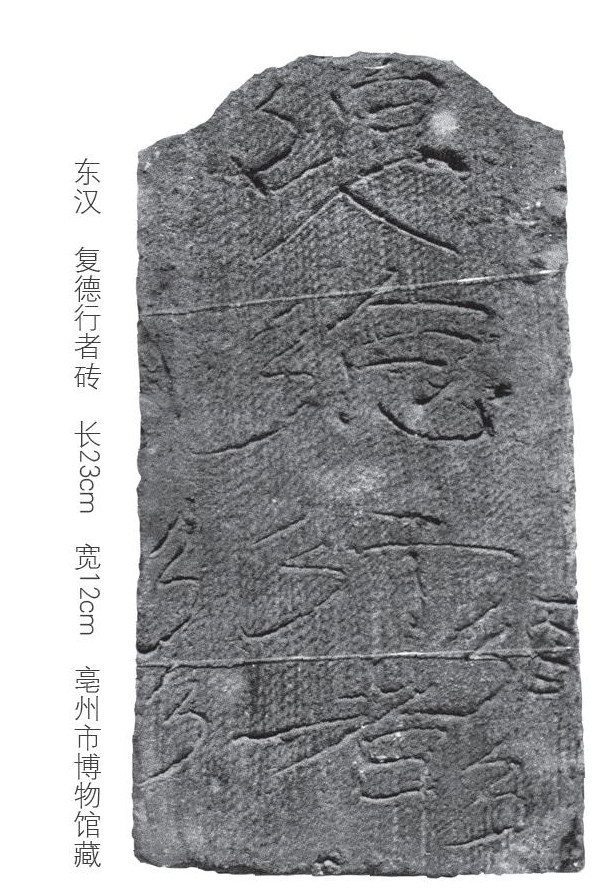

『得汤都砖』

铭文字体为草书。《铭文集》释文:『得汤都』,李灿释为:『竭汤都』,[11]蔡洪勇释为:『谒汤都』。[12]假如我们认为这三个字成句的话,那么,释为『谒汤都』从文意上来讲最为完美,因为这正好印证了文献中有关『商汤都亳』的记载,关于这一点蔡洪勇文中有很详细的说解。但有两点需要注意:其一,铭文的顺序从左到右不合常规;其二,字形上说不通。大家所熟悉的《草诀百

韵歌》中有一句:『有点方为水,空挑便是言。』『言字旁』的写法不仅在今草中如此,早在汉代草书中就已经写作一竖挑向右上方的样子了,所以,从字砖上该字左侧的部件写法来看,不会是『言字旁』,因而不能释作『谒』。释作『竭』显然不正确,无需赘言。而释作『得』应该是没有问题的。中间一字一般都释作『汤』,但从拓片照片来看,左侧部件竖画两侧各有一点(或者说是较短的笔形),如果这两个笔形确实是这个字的一部分的话,那么释作『惕』或『赐』都是可以的。汉代简牍草书中的字形可作为参考。右边一字较为潦草,其右侧部件清晰,是代表『右耳旁(邑)』或『月』的符号,左侧部件似乎不很完整,一般释为『都』,似不确,因为无论是汉代简牍上的隶草还是后世的今草(包括狂草)都没有这样的写法,存疑。

『枚歹砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文:『枚歹』(与李灿同)。按:『歹』当为『反』。『歹』的上横与撇画的位置关系不会像砖文那样,而且,末笔也不必与撇相交,所以释文应该是『枚反』。

『为将奈何砖』

铭文字体为隶草(有早期今草意味)。《铭文集》释文:『为将奈何,/吾真愁怀。』李灿《安徽亳县发现一批汉代字砖和石刻》一文的释文是:『为将奈何,吾真愁惶(怀?)』,但他在《中国书法全集》第九卷对此砖的说明文字中把释文定为『为将奈何,吾真愁怀』[13]。王镛、李淼所编撰的《中国古代砖文》一书的释文也是:『为将奈何吾真愁怀』[14]。侗廔《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》一文中的释文同样是:『为将奈何?吾真愁怀!』[15]。蔡洪勇释为:『为将奈何吾真愁惶』。[16]

该砖铭共八字,各家对前面七个字都没有分歧,关键是最后一字,大多数定为『怀』。我们认为,此字当为『惶』。首先,从字形上来看,可以断定该字右侧部件下部笔画数很少。虽然砖的下边缘略有残损,但从尺寸( 2 9 × 1 5 c m )来看,这是一块标准大小的砖,从该字笔画间的位置关系来看,略有残损损部分只能容下一横,所以,右侧部件下部应该只有两个横画。从目前我们能收集到的材料来看, 『惶』和『懐』字的隶草写法有较大差异,其中,『懐』右下部笔画数很多,所以可以排除是隶草『懐』字的可能,因为字形更加靠近『惶』。就今草而言, 『惶』与『懐』字形虽相近,但『懐』右下部有三个横, 而且,右上部的弧形笔形与下部横画之间的位置关系显然不同于『惶』,况且,铭文该字右上部很明显是一个『白』的草书写法。最关键的一点是,从整个砖铭的风格来看,总体呈现出的仍然是隶草的体格,所以我们认为释为『惶』更佳。其次,从文意上来讲,释作『惶』也说得通。

『辰象为保温润砖』

铭文字体为隶草。《铭文集》释文:『辰象(或释示)为保/温润』。同李灿释文。[17]侗廔在《曹操宗族墓部分字砖释文质疑》一文中释为:『长乐为保温润』[18],又在《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》一文中释为:『长乐相,保温润』。[19]

我们同意侗廔在《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》一文中的释文:『长乐相,保温润』。第一字是『長』字,这是在汉代简牍中常见的写法,而非『辰』字。第二字释为『象』显然也不正确,应释为『乐』,同样是汉代草书中常见的写法。第三字有分歧,多释作『为』,只有侗廔《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》文中释作『相』。无论是汉代简牍上的隶草,还是皇象本《急就章》那样的章草,『为』的撇画的行笔方向都是由右上向左下的(恰如上文所说『为将奈何砖』中的『为』字那样),而『相』字部件『木』的竖画则是竖直的,通过比对,一目了然。所以,从字形来看,释作『相』是合适的。从铭文所要表达的意思来看,应该是两句,三字一句,类似『长相思,勿相忘』之类的格式,是带有祝福性质的吉语。

『为蒙恩当报砖』

铭文字体为隶草。《铭文集》释文:『为了素矢,/梨文。为蒙/恩当报。□□接。』《中国书法全集》第九卷与此释文相同。[20]从字迹风格来看,此砖铭文当与『为将奈何砖』『辰象为保温润砖』为同一人所刻划,作者对草书非常熟悉。『矢』当为『負』,此二字都出现在《居延新简》中,写法不同,一对比可知。以往释作『矢』明显是受到魏晋以后行书字形影响的结果。在汉代,即使是最潦草的字体—草书,由于受到书写载体(竹木简)限制等方面的缘故,横向笔画之间很少发生关联。该砖砖铭拓片中除『負』字之外,只有『了』『素』『蒙』等字较为清晰,其他字漫漶不清,难于辨认,暂且存疑。

『郎中砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文:『郎中□□□/□卅□□□』。按:『卅』当为『卌』。『家□□作壁等字砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文:『家□□作壁/ 可言』。按:空格处当为『人子』二字。

『当□索砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文:『当□索』。按:中间一字似为残损的『與』(或未写完)。

『黄苗砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文: 『黄苗。』按:上下二字排列不整齐,应该是随意刻划,『苗』当为『昔』,或未完成的『黄』。在汉代简牍文字中,『草字头』多写作两点下加一横的样子(如上文所提及『当若然等字砖』的『若』以及『为蒙恩当报砖』的『蒙』等),一般不写作『艹』的样子,所以《铭文集》释为『苗』,我们不敢苟同。

『黄、昔等字砖』

铭文字体为隶行。《铭文集》释文: 『黄、昔/□□』,上方倒写『番禺』。按:与上述砖铭一样,随意刻划,不成句。『苗』当为『昔』,或未完成的『黄』。

以上我们所分析的这些字砖,『并非如碑碣墓志之类的有意传世之作,因之有的早在搬运和烧煅中将字迹损伤,有的在筑入墓道时断切成残砖,加以历来盗墓和发掘时的有意无意的破坏,大部份已遭损失,甚至有被检去作为砌墙垒灶之用,现存者不过是偶然幸存而已。』[21]不仅如此,由于不正式刻划者往往随意草就,字形就未必规范严谨。不成句者就更是难以释读,毕竟缺少上下文语境的提示。加之缺乏对实物的目测,仅凭照片和拓片对铭文进行判断一定会有缺欠,因为砖面绳纹、残损、裂纹等都会产生干扰,从而影响辨认。所有这些都决定了给砖铭作释文是一项艰苦的工作。所以,我们只能是就目前所有的条件在以往学者们所做工作的基础上略作补充,或提出一点浅见,以供有志于深入研究的人们参考和批评。

注释:

[1]沈茹菘、潘德熙:《从亳县曹墓字砖窥测东汉书法之一斑》,《书法研究》第辑,第六十二页。

[2]本文所用字砖名称皆依胡海帆、汤燕所编著的《中国古代砖刻铭文集》一书。

[3]参见李灿: 《安徽亳县发现一批汉代字砖和石刻》,《文物资料丛刊》二,文物出版社,一九七八年版,第一六○页。

[4]张磊:《东汉曹操宗族墓的砖文》,《东方艺术》二○一二年六月下半月,九十五页。

[5]李灿:《安徽亳县发现一批汉代字砖和石刻》,《文物资料丛刊》二,文物出版社,一九七八年版,第一六一页。

[6]张磊:《东汉曹操宗族墓的砖文》,《东方艺术》二○一二年六月下半月,第九十四页。

[7]田昌五: 《读曹操宗族墓砖刻辞》, 《文物》一九七八年八期,第四十九页。

[8]侗廔:《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》,《阜阳师院学报(社会科学版)》一九八二年三期,第二十九页。

[9]张磊:《东汉曹操宗族墓的砖文》,《东方艺术》二○一二年六月下半月,第八十九页。

[10]蔡洪勇:《曹操宗族墓群文字砖若干问题研究》,二○一二年安徽大学硕士学位论文,第十三页。

[11]李灿:《安徽亳县发现一批汉代字砖和石刻》,《文物资料丛刊》二,文物出版社,一九七八年版,一六一页。

[12]蔡洪勇:《曹操宗族墓群文字砖若干问题研究》,二○一二年安徽大学硕士学位论文,第二十二页。

[13]刘正成主编:《中国书法全集》第九卷,荣宝斋,一九九二年版,第二一一—二一二页。

[14]王镛、李淼编撰:《中国古代砖文》,知识出版社,一九九○年版,第四十六页。

[15]侗廔:《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》,《阜阳师院学报(社会科学版)》一九八二年三期,第二十九页。

[16]蔡洪勇:《曹操宗族墓群文字砖若干问题研究》,二○一二年安徽大学硕士学位论文,第十二页。

[17]李灿:《安徽亳县发现一批汉代字砖和石刻》,

《文物资料丛刊》二,文物出版社,一九七八年版,第一四七页。

[18]侗廔:《曹操宗族墓部分字砖释文质疑》,《考古与文物》一九八二年三期,第一○一页。

[19] 侗廔:《建安初期的人民文学—亳县曹墓部分砖文初探》,《阜阳师院学报(社会科学版)》一九八二年三期,第二十八页。

[20]刘正成主编:《中国书法全集》第九卷,荣宝斋,一九九二年版,第二一二页。

[21]侗廔:《建安初期的人民文学—毫县曹墓部分砖文初探》,《阜阳师院学报(社会科学版)》一九八二年三期,第二十六页。本文为2012年度国家社会科学基金项目『草书字体研究』(批准号:12BYY067)的中期成果

作者单位:北京师范大学艺术与传媒学院书法系