清宫所刻法帖不下百余种,但比较著名和有影响的,是其中的几部丛帖。如乾隆年间所刻的《三希堂法帖》《墨妙轩帖》《重刻淳化阁帖》和《兰亭八柱帖》,等等。由于这些法帖都是取内府收藏的珍贵拓本和名人墨迹编选摹刻的,刻成后的原石又都镶嵌在皇家的宫苑、殿宇之中,所以除少数王公贵族和地位较高的大臣能看到或得到赏赐外,一般人是不易见到的。因此这些帖的拓本在当时就很名贵。只是在清亡后,才逐渐有一些晚拓本和印本以及有关著述问世,使人们对这些法帖有了一定的了解。但由于前人题跋、评语多有矛盾,许多问题尚未解决,因此笔者试就《三希堂法帖》的刻成年代、起因、内容、书法真伪、特点及相关问题谈谈粗浅认识。

北京故宫西路的养心殿,从清雍正年间到清末一直是皇帝办事和居住的地方。殿的西头隔出来一个小小的雅室,这里就是闻名的“三希堂”,迄今仍大体保存着乾隆时代的面貌。走进这个雅室,乾隆皇帝弘历亲自书写的“三希堂”纸地小匾、对联、《三希堂记》,以及由金廷标作画、弘历题字、反映王羲之教子王献之学书时从背后拔笔的故事画,都还历历在目。

三希堂,据弘历在《三希堂记》中称:“内府秘笈王羲之《快雪帖》、王献之《中秋帖》,近又得王珣《伯远帖》,皆希世之珍也。因就养心殿温室,易其名曰‘三希堂’以藏之。”这就是一般所了解的三希堂的由来。但他又说:“然吾之以三希名堂者,亦非仅为藏帖也。”还有什么含义呢?他说:“则吾今之名此堂,谓之为希贤、希圣、希天之意,可;慕闻之先生之二希,而欲希闻之之希,亦可;即谓之王氏之帖诚三希也,亦可。”其另外两个含义都与闻之有关。闻之,是雍正朝礼部侍郎蔡世远的字。他的堂号叫二希堂。二希堂的由来,蔡世远自己说:“士希贤,贤希圣,圣希天(按此系周敦颐语)。或者谓予不敢希天,予之意非若是也。”蔡世远的意思是:“常慕希文、希元之为人,故曰二希”。希文、希元指北宋之范仲淹、南宋之真德秀。蔡世远很敬慕这二人。可见弘历的另外两个含义完全出自这里。但这两种含义恐怕是后来附会上去的,因为从三希堂的实际应用来看,或是从弘历为三希堂写的对联“怀抱观古今,深心托豪素”来看,其原意都是为了藏帖。

乾隆年间,清王朝政权日益巩固,国家繁荣昌盛,人民安居乐业,可以说封建社会已经到了高度发展的阶段,因此,它的上层建筑,特别是文化艺术,在一定范围内也出现了相应的繁荣。清朝政府为巩固和维护它的统治,在文化领域,一方面用骇人听闻的“文字狱”等办法摧毁异己,箝制舆论;另一方面又大张旗鼓地发展其御用文化。为了网罗广大知识分子为封建政权服务,皇家大搞科举选士、编书修史以及提倡书法绘画。在内务府设有专门机构——御书处,负责镌刻、刷拓御笔及法帖等刻石。据统计仅刻帖一项,康熙至乾隆年间,就镌刻了《渊鉴斋法帖》《四宜堂法帖》《敬胜斋法帖》《三希堂法帖》《墨妙轩法帖》《兰亭八柱帖》等70多种。《三希堂法帖》就是乾隆十二年(1747年)弘历命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥、兵部右侍郎汪由敦等根据乾隆九年弘历命内直诸臣据内府所藏书法编成的精品目录《石渠宝笈》的历代法书墨迹中选择一部分,加以编次,勾摹上石,并由宋璋、扣住、二格、焦林等人镌刻而成的。乾隆十五年七月,梁诗正、蒋溥、汪由敦、嵇璜跋尾,全称为《御制三希堂石渠宝笈法帖》。

《三希堂法帖》共收集了魏晋以来到明末135人的340件楷、行、草书作品,另有大量题跋和鉴藏印,工程巨大。

关于这套法帖石刻的起始时间、制作过程和竣工时间还有争议,如容庚先生的《丛帖目》中有著名学者张伯英先生一段评语,认为帖石乾隆十五年勒成。但笔者从许多档案资料中了解的情况则并非如此。据乾隆十四年七月初五日御书处的奏折载:“乾隆十四年七月初二日,懋勤殿首领文旦交出《三希堂法帖》油条三十二册。”并提出“若即钉硃勒石,诚恐一经刻成,油条残废,字画遇有应收拾、改正之处,无可考证。而本文俱系累朝名人手笔,乃大内珍藏之物,臣等又未敢擅请,再四思维,拟于本处食粮及外雇刻字人内,拣选手艺好者,□派本处行走员外郎永泰,今其督率工□□□照依原发油条,另行双钩一份,以备校对。”

从这段记载看,乾隆十二年十二月弘历下特谕刻《三希堂法帖》,过了一年半的时间,懋勤殿首领才交出《三希堂法帖》油条三十二册。油条,又名硬黄,就是用薄而透明的黄色油纸从原件上勾摹下来的底本。这是第一道工序,并不由御书处承担,而是由梁诗正、蒋溥、汪由敦等人编选勾摹的。

第二道工序是钉硃,也叫过硃,即在油纸底本的背面,用银硃双钩成反文,然后拓印在石头上,以便镌刻。在钉硃以前,需再勾摹一份底稿的副本,以备刻完时校对改正之用。

关于《三希堂法帖》刻制及完成时间的问题,按上项记载推算,乾隆十四年七月开始勾摹副本、过硃,即使是边勾边刻,开镌时间最早也要在当年秋季;完成时间约在乾隆十八年。因为乾隆十八年六月十四日总管内务府的一件档案上记有在审查御书处贪污案件中,在内务府都虞司员外郎、本帖监造人之一时运的口供中曾谈到:“今年三月内有领过银四千两。因办理《三希堂法帖》发过工料银一千三百五十余两。又找发工料银八百余两。”可见在这年三月间并未完工,只发了工料银的一部分。找发工料银一项,有可能是完工的结算。因为按当时的做法,工程不完,工料银次年处理,是不在中间找发(即补发)的。

另从乾隆十八年四月初一日海望等人的奏折中也可得到证明,奏折说:“奴才等遵旨,永安寺西佛殿(可能是琳光殿)添建佛殿三间(可能指水精域),殿北边围楼一座计二十五间,垂花门内大殿三间、游廊十四间、垂花门一座、大小石水池四座、八角石柱亭一座……通共约估银三万四千二十七两四钱三分五厘……”同年八月初六日海望等人又补报了一件请银两的预算,里面说:“……又估计续添围楼嵌安三希堂墨刻石四百九十五块,内开解二百三十八块,并迎熏亭添安大臣柏梁体墨刻石十块……再领银两六千两……”刻此帖原奏折估计用艾叶青石四百八十三块,这里说是四百九十五块,与现在实际数目相同,而且报了嵌安、开解(镌刻时有的是两块连在一起;刻完时统一按三尺长一块嵌安,所以需要用宝砂开解的工程费。从这里可以较准确地了解到刻完的时间应在乾隆十八年四月到八月之间,共用了约四五年时间。由此可见,张伯英先生认为乾隆十五年勒成的观点是不成立的。《三希堂法帖》跋尾的时间(乾隆十五年七月)也是在完工之前。

从上述档案中我们还了解到《三希堂法帖》石刻完成后,于乾隆十八年夏季开始在北海白塔山西麓建造阅古楼,未命名时叫围楼,共25间。约于当年年底阅古楼及嵌安石刻工程大体完成。并于乾隆十九年正月御书处交出了第一批《三希堂法帖》的全部拓片,共52份,每份32卷。

弘历对阅古楼和《三希堂法帖》兴致十分浓厚,建成后,在乾隆十九年、二十年、二十一年、二十五年、三十一年、三十八年、四十年都有题诗,并把大量《三希堂法帖》拓本赏给王公大臣。关于《三希堂法帖》历次传拓赏赐的记载,不仅有关著录中甚为少见,档案资料亦残缺不全。现存乾隆二十一年的《现存书籍墨刻路线图底档》中有“《三希堂法帖》五十三份,每份三十二卷”此记比乾隆十九年正月交出的52份多1份,可能是误笔。

故宫博物院藏数套初拓《三希堂法帖》钤有“五福五代堂”“古稀天之宝”“古稀天子”“八征耄念之宝”等鉴藏印的拓本。

花边问题是长期未解决的问题。乾隆初拓《三希堂法帖》周围是没有花边的,故宫博物院的藏品证明了这点。但后来的花边是什么时候加上去的呢?很多有关《三希堂法帖》的著录中均未谈到,只在欧阳辅的著作中提到是道光时所加,但没有提出根据,《三希堂法帖》和阅古楼在嘉庆朝、道光朝及以后屡有修葺,工程最大的一次是道光十九年。不过在当时御书处的呈稿里开始讲到花边问题。呈稿中说:“查得第一册至第二册,计长三尺宽一尺墨刻石二十九块。计一寸字五千九百六十四字,每剔刻十五字一工,核工三百九十七工半。二寸字二千一百八字,每剔刻十二字一工,核工一百七十五工半。一寸宝一百三十九方,每剔刻三方一工,核工四十六工。二寸宝七十五方,每剔刻一方一工,核工七十五工。三寸宝二十三方,每剔刻一方二工,核工四十六工。花边宽一寸,长二百二十尺四寸,每刻宽五分、长一尺一工,核工四百四十工半……”很明显,前面的字、宝都是“剔刻”;花边只提每“刻”宽五分……而不写“剔刻”,这自然就是新刻了。是不是书写人的疏忽,在刻花边处漏掉了“剔”字呢?不会。因为这项工程,有的是由食粮家匠(御书处的人)承刻,有的是由外雇民匠刻做,共分20批左右呈报的,在查到的15个呈稿中都是这样区别书写的,可见绝不是书写人的笔误。因此加刻花边为道光时,可确定无疑。

《三希堂法帖》与其他丛帖,特别是与《淳化阁帖》比较,有许多特点和长处。

其一,除少数是根据拓本勾摹外,其余都是根据当时内府珍藏的墨迹勾填摹勒上石,刻工十分精细,笔墨的燥润都能在一定程度上反映出来。由于篇幅所限,现只介绍如下几件重要书家墨迹双钩摹勒上石书帖,并对其帖真伪作一粗略考证。(按:凡称为“真”的,摹勒上石的原底就必须是墨迹原件。但墨迹亦有真伪之分。根据真迹摹出的是“真”,根据伪迹摹出者还是伪。这里,我们姑且把勾填古摹本算在真书之列。)

传为东晋“三希”书法——王羲之的《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》均为墨迹上石,且刻工精良;但其中只有《伯远帖》为真迹,《快雪时晴帖》为勾填的古摹本,《中秋帖》则为米氏临本。

王羲之的《快雪时晴帖》,行书,墨迹勾摹上石。墨迹为纸本,今藏台北故宫博物院,有多种影印本。从其笔画、转折,特别是牵丝带笔处,可以明显看出这是勾填的古摹本。《快雪时晴帖》最早见于唐褚遂良的右军书目,原有六行,宋《宣和书谱》亦列有此目。据米芾《书史》记载,《快雪时晴帖》,苏舜钦家藏有三本。米氏得到过一本,曾刻入宝晋斋帖中,元时归郭天锡。《快雪堂帖》所刻此本,最早的藏印是南宋内府的“绍兴”印,后经贾似道、张德谦、张晏父子等收藏,再归元内府。元仁宗延祐五年(1318年),敕命赵孟、刘庚、都护沓儿分别题跋于后,后又经刘承僖、王稺登、汪道会、文震孟、吴廷等跋。见于《寓意编》《东图玄览编》《清河书画肪》《式古堂书画汇考》《大观录》《石渠宝笈初编》等书著录。康熙十八年,冯铨之子冯源济将此帖进奉内府。

王献之《中秋帖》,草书,墨迹勾摹上石。墨迹为纸本,三行22字,今藏北京故宫博物院,有多种影印本。历来被当作王氏真迹,董其昌乃鉴藏家的白眉,在跋中对之推崇备至,并刻入《戏鸿堂》汇帖中。细察此帖书法不同于《廿九日帖》,又与《鸭头丸帖》异趣。用它与米芾书法对照,不难发现有米氏的书风。明人詹景凤《东图玄览记》中韩逢禧云:“卖骨董者持来,乃有右军一帖,后为米元章跋,跋极赞叹。顾笔不甚似右军,却又似米,殆米自伪而自赞,以欺人耳。大抵米氏好作伪本,却令人必信古,极口夸诩。要以伪亦米手也,今世何能多得。”据此,为米芾所仿摹之说是能够成立的。

王珣《伯远帖》,行书,墨迹勾摹上石。此帖墨迹为“三希”惟一东晋人传世真迹。该帖最早著录于《宣和书谱》。清初鉴藏家顾复云:“纸坚洁而笔飞扬,脱尽王氏习气,且非唐代勾摹,可宝也。”清安歧亦以为“非唐模双钩者”。帖书用麻纸,笔画显示是用有行心硬笔,放笔直书处极劲健,转折处则多锋棱,且有开叉的枯锋飞白。用笔至墨淡时,时有贼毫的细丝出现,其书法,虽为行书,又有隶书遗意,与唐摹善本的王羲之《姨母帖》中的书字颇为相类,两帖风格亦极相近。凡此种种,皆是该帖为晋人书法真迹的直接证明,可见顾复、安歧的观点是正确的。墨迹今藏北京故宫博物院。

唐欧阳询《卜商帖》《张翰帖》,行楷书,墨迹勾摹上石。两帖墨迹本幅上皆无名款,后纸有瘦金书跋一段,虽无款而可知为宋徽宗早年书,定为欧书,可信,其跋《三希堂法帖》未刻,但对欧书评价颇为中肯,所以全文录下:“唐太子率更令欧阳询书《张翰帖》,笔法险劲,独锐长驱,智永亦复避锋。鸡林尝遣使求询书,高祖闻而叹曰:询之书名远播四夷。晚年笔力益刚劲,有执法庭争之风。孤峰崛起,四面削成,非虚誉也。”此帖细验也是摹本,但从纸地墨色看,欧书的险劲瘦硬、笔势挺拔都能体现出来,当是勾填的唐摹本,艺术水平及价值很高。《卜商帖》有数字不同程度损坏模糊;《张翰帖》亦有一二字损伤。此二帖原曾同装为一册,入清内府后集入《法书大观》。但不知何故,《石渠宝笈》没有著录。一直未出北京故宫。《宣和书谱》《大观录》《墨缘汇观》等书著录。

柳公权《蒙诏帖》,墨迹勾摹上石。原帖纸本,行草书七行,帖上收藏印记自南宋绍兴御玺至元明清著名收藏家甚多,如赵孟、乔篑成、张绅、韩世能、韩逢禧、安仪周等。著名书画著录书如《东图玄览编》《南阳书画表》《真迹目录》《墨缘汇观》等都曾收入。入清内府后集入《法书大观》,并刻入本帖卷五。此帖前数行笔意奔放,气势雄畅,颇有豪迈之气,但有些虎头蛇尾,后半便松懈薄弱了。同《大观帖》所刻诸柳书相比较,亦乏其劲媚清健之意。且帖中文句欠通,不似柳公权这样的大家手笔。但行笔自然而且多燥笔,不是双钩廓填。证以宋拓《兰亭续帖》中的《紫丝靸帖》知是节临本,《紫》帖为行书,而此帖多草法,临写的时间,应不下于北宋。综上所述,此帖不是柳公权所书。此帖墨迹现藏北京故宫博物院。有影印本。

宋蔡襄《持书帖》(又名《与宾客七兄书》),墨迹勾摹上石,真迹。原帖纸本,行书书札一通。曾著录于《式古堂书画汇考》《墨缘汇观》等书。入清内府后集入《法书大观》,并刻入本法帖。蔡襄书功力深厚,法度严谨,结体端丽,用笔精紧。既持重稳健而又姿媚娟秀,欧阳修和苏轼对其评价很高,是宋四家中惟一能写工楷者。此帖运笔时有贼毫,更可以让人见转折之妙,《三希堂法帖》上石时,将有的字如“感”“闲”等字的贼毫细丝,也惟妙惟肖地刻出,极大限度地再现了此帖的笔意神态。墨迹现藏北京故宫博物院。

元赵孟《感兴诗》,行楷书,墨迹勾摹上石。墨迹原帖118行,共1408字,《故宫博物院藏历代法书全集》影印,今藏台湾省。如此长篇巨制一气呵成,而且是笔笔提起,字字精神,既端庄稳健,神完气足,又俊俏潇洒,逸气翩翩。约为大德六年至九年其56岁前后所书。刻本将原帖每行十二三字缩为十字左右,因而变为142行。虽然移行挪位,行气神韵略伤,但此帖摹刻精,传拓亦佳,所以拓本也光彩照人,历来为临池者所重。

其二,由于宫廷条件优越,在历代官摹汇帖中,规模之宏大,内容之丰富,首屈一指。所谓的刻帖之祖宋刻《淳化阁帖》其数不过10卷,《大观·太清楼续刻》仅22卷,而《三希堂法帖》则多达32卷,可谓洋洋大观。何况“淳化”“绛帖”之原拓,如今已是凤毛麟角,《三希堂法帖》却不但原石尚在,而且数套初拓本还宝藏在故宫。很多墨迹已佚,但历代流传有绪的名帖则赖以存面目。《三希堂法帖》是在《淳化阁帖》的基础上重新加以增删编次的。《淳化阁帖》是流传至今我国摹刻最早的一部丛帖,所收法帖一百家,四百○四帖,主要收录了唐代以前的名家作品,虽然其中有一些赝品,但仍是研究我国古代书法艺术发展的重要资料。所以,自其刊行以来,就为历代书法家和评论家所重视。《三希堂法帖》共收集了魏晋以来到明末135人的340件楷、行、草书作品;另有题跋210多件;从魏至明,书家的前后顺序井然。其中唐以前部分增刻了不少名家作品,如魏钟繇《季直表》,晋王羲之《袁生帖》《快雪时晴帖》,唐欧阳询《卜商帖》《张翰帖》,颜真卿《自书告身》等。五代以后部分的作品,是《淳化阁帖》所没有的,其中重要书家作品有:五代杨凝式《韭花帖》、李建中《土母帖》;宋代蔡襄《持书帖》、苏轼《黄州寒食帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《苕溪诗卷》、陆游《拜违帖》、范成大《垂诲帖》、朱熹《与彦脩少府书》、张即之《与殿元学士书》;元代赵孟《感兴诗》及康里巎巎(kuj)、鲜于枢、邓文原等人的作品;明代宋璲、于谦、沈度、姜立纲、沈周、王守仁、祝允明、文徵明、文彭、董其昌等人书帖。这使《三希堂法帖》无论在内容上和书体上都远远超过了《淳化阁帖》,更加丰富多彩。

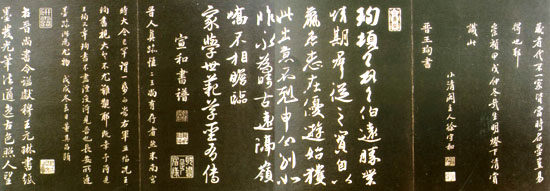

其三,收集了清大臣梁诗正、蒋溥、汪由敦、嵇璜的尾跋:“粤自篆籀易为隶楷,渊源相继,代有师承。然各自为家,鲜克荟萃成帙。唐贞观初,始汇集钟王书迹,至宋,遂有诸法帖之刻,厥后重刊绪补,流布益多。……于是上自魏、晋,下迄元、明,正行草书,众美赅备。凡遇宸翰评跋,一皆敬摹于后,垂则古今;至历代名人题识之可采,及收藏玺印之可据者,亦具存焉。总为三十二册,炳炳乎!麟麟乎!洵艺苑之钜观,墨林之极轨也,臣等穷考宋代诸法帖,淳化、大观最著。乃淳化所刻仅十卷,大观太清楼续刻仅二十二卷,题跋印玺,□焉未备。今恭阅是帖,卷帙之富,审定之精,既已超越唐宋;加以圣藻评隲,璧合珠连,焜燿册府,而自昔论述之片词,珍秘之偶记,并得蒙睿鉴,传美来兹。书契以来,实所希觏。臣等幸与校勘,获睹琳琅,仰视圣天子好古勤求、嘉惠来学、甄陶万世之心,有加无已,诚为溯正笔之本根,振同文之纲领,岂淳化诸刻所可同年而并论哉!谨拜手稽首,附识数言于末,庶几永藉宝刻不朽焉。乾隆十有五年,庚午秋七月”。还有黄庭坚、赵孟、董其昌、祝允明、文徵明等题跋210多件;并收刻有“五福五代堂”“古稀天子之宝”“古稀天子”“八征耄念之宝”、“乾隆御览之宝”、“宜子孙”等鉴藏印1640多方。这对当时及后来研究碑帖、学习书法提供了十分有利的条件和丰富的文献资料。

虽然《三希堂法帖》有上述特点和长处,但也有很多不尽人意之处。

第一,所收作品中,真伪失辨者,不止一处。以二王为例,我们姑且不将勾填古摹本算在伪书之列,其伪书也占了大半。故张伯英先生感叹曰:“汇刻《淳化》而后,几无一不真赝杂柔。《淳化》有米元章、黄长睿为之刊正。此帖犹无论及之者。……今非有意,指摘先民,考古当实事求是,不容牵就,故为一一指出,以祛观者之惑。”三希堂所刻大王书中《二谢帖》,小王《新埭帖》,已见米家笔意。大王《秋月帖》《都下帖》更是元人临本。《曹娥碑》同王羲之并无关系。王献之《保母砖帖》,不仅书法不佳,而且文字内容有明显的漏洞。宋朝的赵彦卫早已断定是伪作。而弘历却认定其为大令(即王献之)亲书于砖,晋人所刻,“固无可疑”。唐人书中仅孙过庭《书谱》为真迹,欧阳询《卜商帖》、《张翰帖》是唐摹本。五代杨凝式《韭花帖》亦是伪书。宋高宗《千字文》当是无款书;三希堂所刻宋高宗帖《付岳飞书敕》尚见米书遗意,属早年书。宋蔡襄《谢御书诗表》,伪书,墨迹今存台北故宫。与真迹藏本两相比较,区别明显,真本行距较此本宽不少,书法精审端丽,此本则显窘束。黄庭坚书《洛阳雨霁诗》,落款时间是“大观丁亥(1107年)春正月灯节后三日”,但据《宋史》和他的诗集记载,黄庭坚死于崇宁四年(1105年)九月三十日,怎么会在死后的一年零三个多月又写起字来了呢?宋代以后之帖,张伯英认为“时代即近,可不必深论也。”元赵孟《与山巨源绝交书》,行书,从刻本上也可以断为伪迹。虽然写得流利圆熟,但失之于过分流走而乏迟涩沉着,捺笔多回峰收笔,这根本不是赵书笔法。如此等等不一而足。

第二,有些帖移行、挪位不够妥善,破坏了原来的气势和章法。有些帖甚至妄加添改。今举一例,米芾《长者帖》(《丛帖目》作《与知府大夫事》)最后一行“知府大人綮下”的“府”字,米芾书作“府”,中无一点。三希堂上石时竟妄加这一点作“府”。殊不知府字缺点加上署名“黻”(米芾41岁自书米黻),便可大致考知此帖的书写年代。据《宋史哲宗本纪》,宋哲宗幼年登基,太皇高太后“垂帘听政”“令中外避太皇后父遵甫名”,府字缺笔就避甫字的嫌名(同音)讳。元祐八年高太后死,此讳取消。而米芾元祐年后便书米芾了。米芾另有《春和帖》,其中的府字不缺笔,那是晚年书。三希堂所刻米氏妄加了这一点,如果不加考校,便很可能让人以为所刻存的墨迹不是一本呢!尤其是行、草书,字字行行之间,往往相互关联,彼此穿插呼应,全幅连成一气。移行、挪位后,就失去了原来的面貌。如米芾的书迹,向以自然天趣见长,帖中收刻他的《苕溪诗帖》《紫金帖》等,不但移了行,把字距、行距都改变了,而且很多稍有倾斜的自然态势的字都被摆正了,这就给米芾的字换了面貌;如与墨迹对照,其拙劣之处,自可昭然。《紫金帖》中“右军”二字笔意相连,“军”字为行末之字,移动后“军”字变成行首;起笔是虚锋,这就很难理解,也破坏了行首起笔多为实锋的一般习惯。这种做法与当时书坛崇尚馆阁体的风气有关,正好把米字的长处阉割了。这一点比之《快雪堂帖》颇为逊色。

第三,对一些帖的题跋藏印有的刻了,有的没刻;在刻的当中方位也往往被移动。这就有可能使那些只重考据,不懂书法艺术鉴别真伪的人上当受骗。

尽管《三希堂法帖》有许多不尽人意之处,但在当时历史条件下,特别是在当时印刷条件十分简陋的情况下,其在传播书法艺术和碑帖、文献知识方面仍起了十分重要作用,甚至到了有先进印刷技术的今天,仍不失其重要价值,故后世学者、专家给以很高评价。张伯英云:“御刻三希堂石渠宝笈法帖三十二卷,清高宗乾隆十二年敕梁诗正等辑,乾隆十五年勒成。自魏、晋迄明季三十二卷,意在包括停云、郁冈、戏鸿、快雪诸帖,故诸帖所有名迹,此刻亦多有之。卷帙丰富,为自来官帖所仅见,洋洋乎大观也。以帝王之力,当稽古右文全盛之时,取群玉中秘寿诸贞珉,垂示后世,其选择宜致慎。”人们可以从这些拓本上得见原本已散失的书法作品的风貌。